Chapitre 13 : Légende sous l’orme

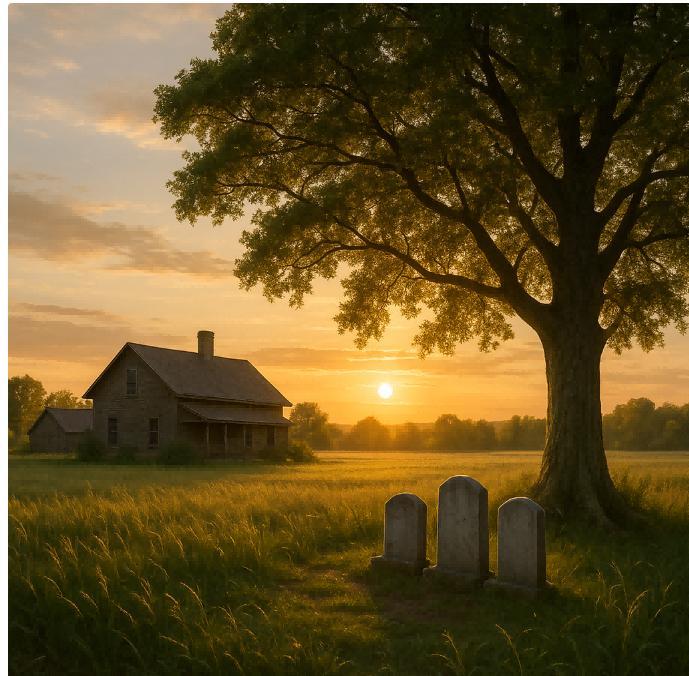

Lorsque les cartes du comté eurent été redessinées deux fois et que la nouvelle route contourna la vallée au lieu de la traverser, on commença à parler de la propriété des Carter comme on parlait du temps et des récoltes : une constante immuable, intimement liée à la façon dont la terre racontait son histoire. La ferme elle-même, avec sa véranda tournée vers le soleil levant et ses fenêtres qui captaient les reflets dorés du soir, avait survécu à la plupart des granges du district. Elle grinçait sous le vent comme un vieux violon, sûre de sa musique.

Nathan Carter laissa ses cheveux grisonner sans s’en apercevoir. Ce qu’il remarquait, c’étaient les petites choses : la douceur de la terre après une bonne pluie de mai ; la forme d’une empreinte de patte dans la poussière, là où le dernier chien-loup avait dormi sous la véranda ; le bruit des enfants, puis des adolescents, puis des jeunes adultes, tous de sa famille et d’autres, appuyés contre sa clôture pour lui demander si l’histoire était vraie – celle de l’homme, du cochon et du loup.

« Ce n’était pas un loup », corrigeait-il toujours doucement. « Un chien-loup. Un peu des deux. Comme la plupart d’entre nous. »

Ils souriaient et il les conduisait sous l’orme, où quatre pierres formaient un demi-cercle net, entre lesquelles s’entremêlaient des fleurs sauvages telles des broderies. Là, à l’ombre, il commençait son récit – sans notes, sans livre, juste la cadence qu’il avait apprise d’Emma, qui l’avait elle-même apprise d’un hiver plein de miracles.

Certains jours, il restait sobre. D’autres jours, il laissait son récit s’épanouir, y ajoutant l’odeur de cette nuit de blizzard, le goût âcre de la peur, le poids d’une vie fragile enveloppée dans le manteau d’un vieil homme. Il n’embellissait jamais les faits, mais il laissait le cœur du récit s’élargir jusqu’à pouvoir accueillir aussi les auditeurs. Les enfants se rapprochaient peu à peu ; les adultes se souvenaient de quelque chose qu’ils croyaient perdu. Et toujours, à la fin, les feuilles de l’orme murmuraient comme des applaudissements.

La nouvelle du lieu des Carter se glissa dans les programmes scolaires des enseignants et les bulletins paroissiaux, dans les brochures des foires agricoles et les calendriers des clubs de lecture. « L’histoire locale », disaient-ils, même si Nathan trouvait que c’était plutôt comme la météo locale : toujours présente, toujours renouvelée. Au printemps, les bus scolaires remontaient l’allée en grinçant et la pelouse se remplissait de petites mains pointant du doigt les pierres. En été, les cyclistes s’arrêtaient pour boire et restaient pour écouter les histoires. L’automne amenait des étudiants avec leurs appareils photo et l’hiver, parfois, des inconnus silencieux qui se tenaient seuls près de la clôture et pleuraient sans avoir besoin de s’expliquer.

Le musée du comté, un modeste bâtiment de briques qui sentait agréablement la poussière et l’huile de citron, demanda à Nathan des objets. Il leur donna ce qu’il pouvait : une copie de la photographie qu’Emma avait gardée au-dessus de la cheminée – Raymond sur le porche avec un cochon à ses genoux et un chien-loup à ses pieds, tous trois regardant dans la même direction, comme s’ils répondaient à un appel que l’appareil photo ne pouvait pas entendre. Il prêta temporairement la petite sculpture en bois. Les guides la placèrent dans une vitrine avec une carte manuscrite : Grâce et Espoir. Les visiteurs collaient leur nez à la vitre. Il sourit en voyant les empreintes digitales. Le comité de la foire avait inventé une journée appelée « Grâce et Espoir », et tout le monde faisait comme si elle avait toujours existé. Les jeunes du club 4-H amenaient leurs cochons les plus dociles, chacun avec un licol orné d’un ruban ; les refuges pour animaux amenaient leurs chiens les plus calmes ; les anciens racontaient des histoires dans des micros de piètre qualité. Nathan n’était pas très friand de stands et de tombolas, mais il y alla quand même. Il se tenait près de l’arène et regardait les enfants promener lentement les cochons et plus rapidement les chiens, les deux espèces tournant en rond ensemble comme une petite constellation obstinée. Il applaudit lorsqu’une fillette nerveuse empêcha son terrier d’aboyer sur une truie en leur parlant à toutes les deux d’une même voix apaisante.

La première année, le prix était un panier de nourriture et un collier. La deuxième année, quelqu’un fit don d’une plaque de bois sculptée : « La compassion est une compétence.» Nathan serra la main de l’homme. « Raymond aurait aimé ça », dit-il. « Il croyait que les compétences pouvaient s’acquérir.»

« Comme réparer les clôtures ?» demanda l’homme. « Exactement comme réparer une clôture », dit Nathan, et il repensa aux nombreuses fois où il avait enfoncé des clous près des pierres de son grand-père, consolidant les traverses qui s’affaissaient, tandis que l’orme se penchait pour l’observer.

Il y avait encore des jours où le chagrin s’abattait sans prévenir. Il était en train de tamiser des graines ou de rincer la boue de ses bottes, et soudain, sa poitrine se vidait, comme après le dernier matin d’Emma. Mais la ferme lui avait appris que les vides pouvaient être utiles. On en avait besoin pour les bols, pour les puits, pour y poser ses mains. Dans ces espaces, les souvenirs s’accumulaient plutôt que de se répandre.

Ces jours-là, il se rendait à l’arbre. Il racontait aux pierres ce que faisaient les tomates et s’excusait pour le poteau de clôture fendu. Il donnait des nouvelles du dernier porcelet (impétueux, intrépide, adoré) et du chien-loup (vigilant, doux, inflexible). Il laissait derrière lui un brin de trèfle et, parfois, un morceau de pomme. Quand il se retournait pour partir, le vent se levait souvent et il entendait ce qu’il voulait entendre : « Bravo, courage, continue.»

Le chien-loup de cette époque – une femelle gris argenté nommée Lumen par la petite-fille aînée de Nathan – s’aventurait plus loin que certains de ses congénères, mais revenait toujours. Elle avait l’habitude de s’asseoir sur la colline au crépuscule et de fixer la lisière de la forêt d’une manière qui mettait mal à l’aise les visiteurs, jusqu’à ce que Nathan dise doucement : « Elle compte les heures du soir.» Il ne comprenait pas ce qu’il voulait dire jusqu’à ce qu’il réalise qu’il avait lui aussi commencé à les compter : la première fois que les hirondelles ont plongé au ras du sol ; la seconde, quand la lumière a transformé les dépendances en papier ; Au troisième jour, l’ampoule du porche s’alluma d’elle-même, vieille mais fidèle.

Les cochons allaient et venaient comme à leur habitude, avec une gaieté qui ne s’excusait jamais. Un cochon de gouttière nommé Bouton apprit à soulever le loquet du portail du jardin. Une truie appelée Maisie dormait si profondément que les chats s’assoupissaient sur son dos. Les enfants les dessinaient dans leurs cahiers, la langue prise de concentration ; les touristes demandaient la permission de prendre des photos, puis oubliaient de le faire, ce que Nathan pardonnait. « Ce n’est rien », disait-il. « L’appareil photo sera clément si vous l’êtes aussi.»

Il accepta certaines choses qu’il aurait autrefois refusées. Une écrivaine était venue de la ville pour réaliser un reportage intitulé « La miséricorde comme pratique locale ». Elle parcourut la propriété avec Nathan à l’heure bleue et dorée et écouta sans se presser. Lorsqu’elle eut terminé, elle demanda à rester seule un moment sous l’orme. « Bien sûr », répondit-il, et il attendit sur les marches, regardant le crépuscule se draper sur ses épaules comme un châle. L’article laissait place au silence – rare et bienvenu – et des gens lui envoyaient des exemplaires avec des passages soulignés.

Une institutrice demanda si sa classe pouvait aider à installer une petite plaque de bronze au pied de l’arbre. On pouvait y lire :

Ici, l’ordinaire est devenu sacré,

parce que quelqu’un a choisi de rester.

Nathan n’avait pas choisi ces mots, mais il les suivit du bout des doigts, marqués par le travail, et sentit leur vérité s’installer en lui comme une chaleur réconfortante.

Par une froide matinée d’avril, alors que la vallée était voilée par un ciel d’étain et que les agneaux, plus haut sur la route, bêlaient après leur bergerie, Nathan se réveilla et trouva Lumen qui l’attendait à la porte de sa chambre. Elle ne gémissait pas. Elle ne faisait pas les cent pas. Elle se tenait simplement là, les oreilles dressées, comme si on l’avait envoyée. Il s’habilla comme à son habitude, prit son manteau et la suivit dans le couloir, traversa la cuisine et la cour.

L’orme luisait sous la pluie. Les pierres étaient sombres comme des galets. Lumen s’arrêta près d’elles et s’assit. Nathan resta longtemps debout, les mains dans les poches, le froid le traversant comme une rivière tranquille. « Bonjour », dit-il, puis il rit de lui-même. « Vous allez dire que je suis en retard. »

Ce n’était pas le chagrin qui le poussait à sortir ce jour-là ; pas vraiment. C’était la conviction que tous les jours commençaient ici désormais – non pas à la boîte aux lettres, ni au registre, ni au silo à fourrage, mais à l’endroit même où l’histoire prend son point d’ancrage. Il avait passé des années à considérer l’héritage comme quelque chose à protéger. Debout là, le chien-loup pressé contre sa cuisse, il comprit que c’était quelque chose qu’on visite, quelque chose qu’on laisse nous visiter.

À la fin de l’été, le conseil scolaire proposa un nouveau module pour les élèves de CE2, intitulé « La compassion dans le comté ». Les enfants étudièrent l’histoire des Carter, ainsi que celle d’une brigade de pompiers volontaires et le récit d’un verger replanté par des voisins après une tempête. Nathan fut invité en classe, mais demanda poliment si la sortie scolaire pouvait avoir lieu à la ferme.

Les bus se suivaient en file indienne, tels des coléoptères colorés le long du chemin. De petits pieds se déversèrent sur l’herbe. Une maîtresse demanda aux enfants ce qu’ils savaient déjà, et les mains se levèrent comme des pousses. « Un homme a trouvé un cochon dans la neige. » « Un chien-loup aussi. » « Il les a sauvés. » « Ils l’ont sauvé. » « Il les a appelés Grâce et Espérance. »

« Pourquoi ces noms ? » demanda la maîtresse.

Un garçon au fond de la classe, à qui il manquait une dent de devant, répondit timidement : « Parce que ce sont les choses qui nous aident à vivre. »

Nathan, qui avait appris à garder les mains immobiles dans ces moments-là, les croisa pour que le tremblement reste secret. Quand les enfants se dispersèrent pour dessiner l’arbre, mesurer sa circonférence et s’allonger sur le dos pour observer comment les feuilles formaient leur propre ciel, il resta assis sur la marche et regarda Lumen les suivre du regard, vigilant comme un phare.

À l’automne, des étudiants en folklore arrivèrent avec des microphones et une oreille attentive. Ils enregistrèrent non seulement Nathan, mais aussi le facteur, le vendeur de la coopérative agricole qui avait vendu pour la première fois du lait de chèvre en poudre à Emma, le bénévole de la foire qui avait inventé une tombola dont le gagnant recevait un an de croquettes pour chien et un exemplaire de « Petits gestes, grandes tempêtes » – un mince livre autoédité recensant les actes de bonté locaux. Le professeur déclara plus tard que le récit des Carter témoignait d’une « résilience adaptative » ; Nathan dit plus tard que le professeur avait un regard bienveillant.

L’hiver arriva comme toujours, et comme la maison était vieille, il laissait entrer un peu la tempête avec lui. Nathan s’en réjouissait. Il laissait le vent s’exprimer sous la porte et les poutres craquer sous ses doigts. Quand la neige était d’un blanc immaculé, il s’asseyait à la table de la cuisine et adressait des lettres qu’il n’envoyait jamais — à Emma, à Raymond, parfois même à Grace et Hope. Il leur racontait la dernière astuce de Lumen (elle avait appris à actionner l’interrupteur de la bouilloire avec son museau) et la nouvelle habitude de Maisie (elle avait appris à sonner à la porte avec son museau, ce qui avait surpris le releveur de compteurs). Il décrivait comment sa plus jeune petite-fille prononçait « légende » comme « citron » et comment il ne l’avait pas corrigée, car un citronnier sous un orme lui plaisait.

Pour le vingtième anniversaire de la Fête de Grace et Hope, le comité de la foire déplaça les festivités à la ferme, installa des tentes et engagea un violoniste du coin qui jouait des airs à la fois envoûtants et mélancoliques. Un cercle de chaises pliantes entourait l’orme. Chacun apportait ce qu’il avait — des tartes, des couvertures pour la tombola, des sacs de grain découpés en banderoles. Sur une scène improvisée, une fillette de douze ans lut un poème qu’elle avait écrit :

Sous les feuilles, quatre pierres respirent la lumière. J’ai collé mon oreille au sol et j’ai entendu des pas.

Ils continuaient d’arriver, ceux qui continuaient d’arriver.

Ils continuaient de rester, ceux qui avaient choisi de rester.

Quand elle eut fini, le vent se leva et les feuilles claquèrent. Personne ne parla de coïncidence. Nul besoin de le faire.

Ce même soir, tandis que les gens regagnaient leurs voitures, bercés par la douce fatigue du bien, Nathan se retrouva seul sur le perron. Lumen était appuyée contre sa jambe ; Button ronflait dans l’embrasure de la porte comme un petit moteur. Le ciel au-dessus du champ était couleur prune. Il distinguait les silhouettes des gens qui s’arrêtaient près de l’arbre, comme on s’arrête devant un portail : non pour passer, mais simplement pour reconnaître le seuil.

Il pensa à ce que l’écrivain avait appelé la ferme – non pas un sanctuaire, mais un atelier. Un lieu où l’on exerçait des compétences : nourrir, réparer, être présent. Il aimait cette idée. Elle donnait vie à l’histoire.

« Je vais continuer encore un peu », dit-il dans la fourrure de Lumen, comme si quelqu’un le lui avait demandé. « Et quand j’aurai fini, ils continueront sans moi. »

Cette nuit-là, il dormit comme les vieilles granges : droit comme un i, même au repos. Une fois, à l’aube, il se réveilla, certain d’avoir entendu des pas sur le perron. Il sourit dans l’obscurité. « Bonjour, Ray », murmura-t-il, et il se rendormit.

Des années plus tard — car le temps passe toujours —, la ferme accueillit une cinquième pierre sous l’orme. La cérémonie fut simple. Peu de mots. Une petite-fille lut des extraits du livre relié que le musée avait enfin réalisé, celui avec la photo de Raymond et Emma en première page et un dernier chapitre intitulé « Que faisons-nous de l’hiver ? ». Lumen, le museau gris et immobile, resta allongée, la tête posée sur la botte de Nathan, pendant toute la cérémonie. Des boutons furent pressés dans les paumes ; des plats mijotés apparurent ; les corvées furent accomplies sans qu’on leur dise rien.

Les visiteurs viennent encore. Les enfants demandent encore si c’est vrai. Les adolescents lèvent encore les yeux au ciel, puis se figent au moment où le récit commence. Un nouveau chien-loup observe depuis le porche. Un nouveau cochon apprend à sonner la cloche. Les nuits d’été, l’orme dégaine son ombre en dentelle et les pierres conservent leur éclat jusqu’à ce que la lune prenne le relais.

Parfois — plus souvent que le hasard ne le prédit —, le vent longe la clôture en imitant à la perfection un rire. Parfois, la bouilloire se met en marche toute seule. Parfois, tôt le matin, quand la brume enveloppe l’herbe et que la ferme arbore la même teinte pâle que les souvenirs, trois formes semblent traverser le champ en direction de l’arbre. Elles disparaissent lorsqu’on les regarde attentivement. Mais si l’on regarde avec le regard bienveillant que nous enseigne cette histoire, on les aperçoit : un homme la main tendue, un cochon qui suit le pas, un chien-loup qui jette un dernier regard en arrière pour s’assurer que vous venez aussi.

La légende perdure ici, non pas parce qu’elle fut jadis extraordinaire, mais parce qu’elle demeure possible. Chaque année marque un nouveau cercle dans l’orme. Chaque enfant qui entend cette histoire développe une capacité qu’il ne peut encore nommer. Chaque hiver pose encore ses questions difficiles ; chaque printemps y répond encore : persévère, reviens, reste.

Ainsi, la ferme conserve ses lumières, le porche sa chaise, les champs leurs saisons. Sous l’orme, cinq pierres veillent, chaudes au toucher à midi et fraîches le soir. On y dépose des pommes et des biscuits pour chiens. On balaie les feuilles mortes. On murmure des remerciements que nul autre n’a besoin d’entendre. La plaque dit : « Ici, l’ordinaire est devenu sacré, parce que quelqu’un a choisi de rester.» La vallée, à l’écoute, acquiesce. « Pas mal », dit-elle. « Pas mal comme façon d’être connu.»

Et l’histoire — celle de Raymond, d’Emma, de Grace, d’Hope, de Nathan et de tous ceux qui se sont arrêtés assez longtemps pour l’écouter — continue de faire ce qu’elle a toujours fait : transformer des inconnus en voisins, des hivers en labeur, et du travail en amour.